We love Youganda

Kampala, 10.12.2011

Als ich früh morgens um 6.45 Uhr nach dreizehn Stunden Flug in Entebbe lande, bin ich erst einmal irritiert: Weit und breit ist niemand, der mich wie vereinbart abholt. Also nehme ich mir ein Taxi. Die Autofahrt vom Flughafen bis in Ugandas Hauptstadt Kampala mutet an wie ein Suizidversuch, aber ich erreiche die Unterkunft, in der sich der Rest der Gruppe aus Hamburg noch im Tiefschlaf befindet. Der Auftrag und der Plan für den Aufenthalt lauten: einen Song mit einem lokalen Künstler aufnehmen und das Trinkwasserprojekt von VCA in der Region Oyam, im Norden des Landes, besuchen. Die deutsche NGO arbeitet gemeinsam mit der Welthungerhilfe in Ländern, in denen die Trinkwasserversorgung nicht gewährleistet ist, und finanziert Projekte, um den Zugang zu sauberem Wasser und den Bau sanitärer Anlagen und Hygieneeinrichtungen in den Dörfern zu ermöglichen.

Als ich früh morgens um 6.45 Uhr nach dreizehn Stunden Flug in Entebbe lande, bin ich erst einmal irritiert: Weit und breit ist niemand, der mich wie vereinbart abholt. Also nehme ich mir ein Taxi. Die Autofahrt vom Flughafen bis in Ugandas Hauptstadt Kampala mutet an wie ein Suizidversuch, aber ich erreiche die Unterkunft, in der sich der Rest der Gruppe aus Hamburg noch im Tiefschlaf befindet. Der Auftrag und der Plan für den Aufenthalt lauten: einen Song mit einem lokalen Künstler aufnehmen und das Trinkwasserprojekt von VCA in der Region Oyam, im Norden des Landes, besuchen. Die deutsche NGO arbeitet gemeinsam mit der Welthungerhilfe in Ländern, in denen die Trinkwasserversorgung nicht gewährleistet ist, und finanziert Projekte, um den Zugang zu sauberem Wasser und den Bau sanitärer Anlagen und Hygieneeinrichtungen in den Dörfern zu ermöglichen.

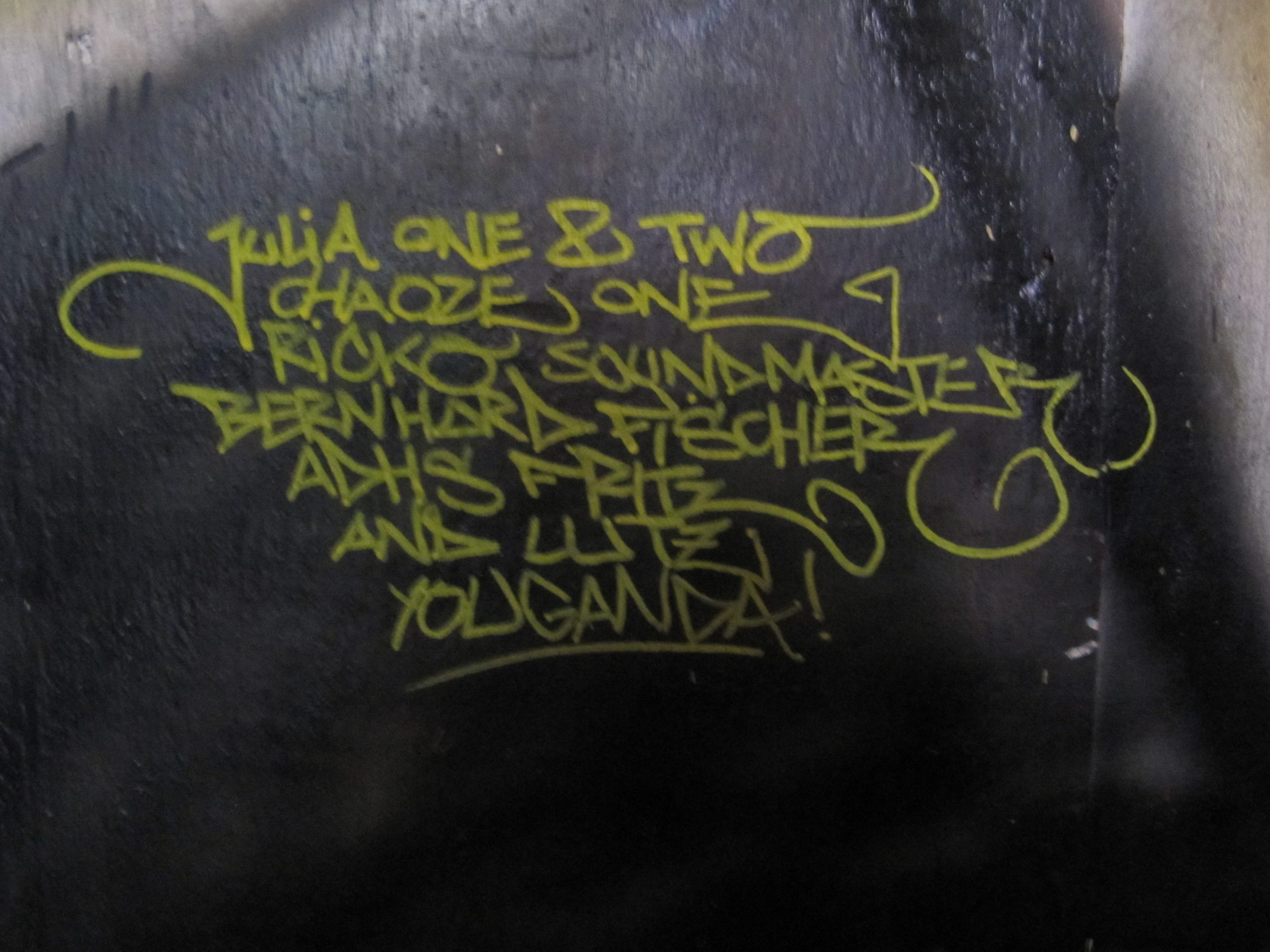

Mit Rebelzer, einem Graffiti-Künstler aus Hamburg, breche ich auf nach Kabalagala, einem Viertel, das man das St. Pauli von Kampala nennen könnte. Fleisch und Mais braten hier auf Grillrosten, die aus alten Autofelgen gebaut werden, überall stehen Motorräder und Autos japanischen Fabrikats. Rebelzer hat Sprühdosen und Farbe dabei und will sich im Stadtbild Kampalas mit seinen Freaks verewigen, für die er auch in Hamburg bekannt ist. An einer Abzweigung neben der Hauptstraße beginnen bereits die Wellblechverschläge. Plötzlich bin ich hellwach, denn in einigen Metern Entfernung kündigt ein Schild einen Plattenladen auf der Tank Hill Road an. In der Hoffnung, dort Kontakte knüpfen zu können, klopfe ich an die Tür. Eine Frau eröffnet uns den stockdunklen Raum, in dem keine CDs oder Platten zu sehen sind. Sie stellt sich als Managerin vor und heißt Julia. Als ich frage, was sie hier managt, klärt sie mich grinsend auf: Ich habe zielsicher im Chaos von Kabalagala ein Tonstudio gefunden. Auf die Frage, ob es hier vielleicht möglich sei, mit einem Rapper einen Song zu produzieren, wird ihr Grinsen noch breiter und sie läd uns ein, einen Blick durch die hintere Tür zu werfen. Wir blicken in einen Regieraum: In ihm sitzen zwei Jungs vor dunklen Bildschirmen. Die Stromversorgung ist zusammengebrochen, weshalb Ricko und Nako, die gerade einen Song aufnehmen wollen, zum Nichtstun verdonnert sind. Wir einigen uns darauf, dass Julia anruft, wenn die Stromversorgung wieder gewährleistet ist.

Etwa zwei Stunden und einige Rebelzer-Graffiti später ist es so weit. Als das Telefon klingelt, eilen wir zurück zu Julia. Im Studio angekommen, beginnt die gemeinsame Arbeit. In knapp drei Stunden lässt Ricko das musikalische Grundgerüst für den Song entstehen, während ich draußen auf der Straße meinen Text schreibe, was bei einigen Kindern erhebliche Neugier weckt. Sie setzen sich um mich herum und schauen mir beim Schreiben zu. Nach einiger Zeit taucht Bernhard Fischer im Studio auf. Der Sohn einer ugandischen Mutter und eines deutschen Vaters stellt sich als Sänger vor und hat, nachdem wir ihm den Inhalt des Songs erklärt haben, Interesse, daran mitzuwirken. Bernhard besucht eine internationale Schule in Kampala, Deutschland kennt er nur aus einigen Urlauben. Um einen Ausgangspunkt zu haben, will Bernhard zuerst den Refrain aufnehmen und danach seine Strophe schreiben. Julia, die Managerin, singt spontan die zweite Stimme im Refrain. Leider schaffen wir es nur bis zur ersten gesungenen Hookline, danach ist der Strom wieder weg. Am nächsten Morgen sind wir zurück im Studio. Meine Strophe ist zwar geschrieben, aber noch nicht aufgenommen. Also ab in die Kabine. Der Ablauf einer Aufnahmesession scheint überall gleich zu sein. Zunächst wird die Hauptstimme aufgenommen, dann eine Spur, die vom Timing exakt gleich sein muss und unter die erste gelegt wird. Dann folgt eine weitere Spur mit einer zweiten Stimme und schließlich werden auf der letzten Spur die Endreime gedoppelt, das heißt, noch einmal verstärkt.

In den Pausen erzählt Julia ein wenig von sich. »Ich mache die Termine mit den Künstlern, die zum Aufnehmen kommen«, sagt sie. »Meistens schaue ich aber DVDs auf meinem Rechner oder lese, bis jemand vorbeikommt.« Als wir sie fragen, ob sie schon einmal verreist sei, bekommt sie einen verklärten Blick. »Derzeit reise ich gerade durch Deutschland«, sagt sie mit ernster Miene. »Reisen kann ich nur in Büchern oder eben bei solchen Begegnungen wie mit euch.« Als wieder einmal das Licht ausfällt, machen wir Feierabend. Am dritten Tag steht unsere Reise nach Lira im Norden des Landes an. Ein bisschen schwer fällt es, den halben Song hier liegen zu lassen, aber ich bin auch wahnsinnig neugierig auf den Besuch des Projektgebietes. Wir fahren mit Theo, der hier für die Welthungerhilfe arbeitet. Ein Journalist aus Kampala und vier Kollegen von Theo sind ebenfalls an Bord der zwei Geländewagen. Ein letzter Halt, um zu tanken. Hass heißen die Tankstellen hier. Wenigstens steht hier drauf, was drin ist, schießt es mir durch den Kopf. Ob die hier wohl auch solche sinnfreien Werbeslogans haben? »Wo Fortschritt ist, da ist Hass«, »Hass. Wir tanken Sie auf« oder »Hass. Alles super«. Ich muss kichern. Wir machen uns auf den Weg. Im Norden Ugandas hat VCA 37 Bohrlöcher finanziert, die insgesamt etwa 25.000 Bewohnerinnen und Bewohnern der Gegend freien Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. Die WHH betreut das Projekt logistisch. Viele Menschen sind daran beteiligt. Beim heutigen Treffen geht es um Öffentlichkeitsarbeit und das Auftreiben von Spenden in Deutschland, um die Organisation vor Ort und den sinnvollen Einsatz von Mitteln im Projektgebiet. Dazu gehören auch Aufklärungsprogramme zur Trinkwasserhygiene und zur Reduzierung von Infektionsrisiken. Nach der Vorstellungsrunde gibt es einen Vortrag zum Projektgebiet, dann sind wir dran. Wir versuchen, mit Videos und Fotos zu erklären, wie wir in Deutschland für VCA Spenden sammeln. Und dann ist der große Tag da. Die Fahrt zum ersten Projektdorf dauert etwa 40 Minuten. Irgendwann steht an der Straße ein unscheinbares Schild mit einem Pfeil nach rechts. Theo geht scharf in die Bremse. Ungläubig schaue ich in die Richtung, in die der Pfeil weist: Ein kleiner Pfad zeugt davon, dass hier noch irgendetwas kommen muss. Und richtig, die Autos biegen ein und wir ruckeln dem Ziel entgegen – dem ersten Dorf, in dem VCA ein Trinkwasserprojekt finanziert. Der Ort ist so klein, dass er nicht einmal auf der Karte verzeichnet ist. Wir fahren an Sesam, Hirse, Mais, Tomaten und Zwiebeln vorbei. Die Vegetation ist üppig, jedenfalls dort, wo ausreichend Wasser vorhanden ist. Dann hören wir Stimmen. »Aiaiaiaiai!«, schallt es plötzlich aus dem Nichts. Wenig später tauchen etwa 100 Menschen auf. Sie wollen die muzungus, die reichen, weißen Männer, begrüßen. Es wird getanzt und gesungen. Die Kinder schauen uns skeptisch an, die Mutigen ziehen an meinen Beinhaaren und kratzen an meiner Haut. Einige Frauen haben zum Empfang sogar einen Tanz einstudiert: Es gibt eine Vortänzerin mit Trillerpfeife und eine Gruppe, die den Tanz aufführt. Irgendwie erscheint das alles ziemlich unwirklich. Aber es dauert nicht lange und ich bin drin: Die Gruppe nimmt mich tanzend mit zum Brunnen. Da ist er also. Er besteht aus einem zementierten Grund, der von einem Holzzaun umfasst wird. Eine Handpumpe befördert das Trinkwasser über einen Hahn nach oben. Einige Dorfbewohner haben den Auftrag, die Pumpe zu warten und zu reparieren, wenn Probleme auftauchen. Sie wurden von der WHH ausgebildet und erklären nun, wie sie funktioniert. Für einige Brunnen müssen Löcher gebohrt werden, die mehr als 50 Meter tief sind, andernorts reichen schon sechs Meter, um das Grundwasser zu erreichen. Nach der Begutachtung werden wir unter fortwährendem Gesang zu Stühlen geführt, die im Kreis aufgestellt sind. Wir dürfen uns auf den einzigen gepolsterten Sitzmöglichkeiten des Dorfes niederlassen. Da sitzen wir nun also, wir muzungus, auf Stühlen mit rotem Samt. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben eine kleine Aufführung vorbereitet. Darin geht es um die Probleme des Dorfes, bevor der Brunnen und die Latrinen gebaut wurden, und um die Krankheiten, die von der mangelnden Hygiene und dem unsauberen Trinkwasser verursacht wurden. Es geht aber auch um die Perspektivlosigkeit der Menschen und um Alkoholismus. Die Frauen spielen im Stück die Hauptrollen. Eine Dame in zerrissenen Kleidern torkelt mit einem Flachmann über die Bühne und lallt hörbar auf Luganda, eine der drei Amtssprachen Ugandas. Dann sind wir dran. Micha kündigt in seiner Dankesrede an, dass ein Musiker gleich etwas rappen werde. Richtig, da war ja was. Blöderweise sitzt mir während der gesamten Zeremonie schon vor Rührung und Überforderung ein Kloß im Hals. Aber was soll’s, da muss ich jetzt durch. Ich schaffe vier Zeilen, doch als die Leute anfangen zu tanzen und zu klatschen, versagt erst meine Atmung, dann meine Stimme. Das kleine Intermezzo dient wenigstens zur allgemeinen Erheiterung. Wenig später bekomme ich noch einmal eine Chance. Diesmal klappt das mit der Atmung und die Worte kommen, ich bin erleichtert.

Ich vernehme eine Frauenstimme: »Hakamalakarakapa«. Wir lachen. So hört sich also deutschsprachiger Rap für ugandische Ohren an. Zum Abschied schenkt uns das Dorf ein weiteres lautes »Aiaiaiaiai«, eine Frau schmettert mir mit einem Grinsen ein »Hakamalakarakapa« hinterher. Ich winke ihr schüchtern. Großmaul ganz klein. Zwei Tage besuchen wir Dörfer, die jetzt im Besitz eines Trinkwasserbrunnens sind. Zwei Tage lang schütteln mich die Emotionen durch. Manchmal ist das furchtbar anstrengend und ich strafe mich selbst für diesen Gedanken mit Verachtung.

Zurück in Kampala – ein Journalist hat uns eine Einladung in eine Fernsehsendung organisiert. Jetzt. Wir sollen sofort kommen. 30 Minuten und drei Security-Checks später stehen wir im Studio. »Ihr habt vier Minuten«, sagt uns Kyle, der Moderator. Davon soll ich zwei Minuten lang rappen. »Drei, zwei, eins« – wir sind live auf Sendung. Kyle spricht mit uns über das Projekt von VCA und macht nach kurzer Zeit eine Unterbrechung für einen Musik-Clip. Wir sind wohl beim ugandischen VIVA gelandet. »Drei, zwei, eins«, der nächste Take: »Now it’s your turn, man!« Vorher hatte ich im Schnittraum den Song ausgewählt. Nur leider spielt jetzt keiner das Instrumental an. Dann eben spontan. Ich fange an und aus dem Augenwinkel sehe ich, dass mein Rap zumindest im Schnittraum gut ankommt. Vermutlich kommt gleich einer heraus und singt mit: »Hakamalakarakapa!« Aber das kenne ich ja nun schon. Aus den angekündigten vier Minuten Interview wird insgesamt fast eine halbe Stunde.

Zurück in Kampala – ein Journalist hat uns eine Einladung in eine Fernsehsendung organisiert. Jetzt. Wir sollen sofort kommen. 30 Minuten und drei Security-Checks später stehen wir im Studio. »Ihr habt vier Minuten«, sagt uns Kyle, der Moderator. Davon soll ich zwei Minuten lang rappen. »Drei, zwei, eins« – wir sind live auf Sendung. Kyle spricht mit uns über das Projekt von VCA und macht nach kurzer Zeit eine Unterbrechung für einen Musik-Clip. Wir sind wohl beim ugandischen VIVA gelandet. »Drei, zwei, eins«, der nächste Take: »Now it’s your turn, man!« Vorher hatte ich im Schnittraum den Song ausgewählt. Nur leider spielt jetzt keiner das Instrumental an. Dann eben spontan. Ich fange an und aus dem Augenwinkel sehe ich, dass mein Rap zumindest im Schnittraum gut ankommt. Vermutlich kommt gleich einer heraus und singt mit: »Hakamalakarakapa!« Aber das kenne ich ja nun schon. Aus den angekündigten vier Minuten Interview wird insgesamt fast eine halbe Stunde.

Dann geht es endlich wieder ins Tonstudio, wo immer noch der Song auf mich wartet. Die gute Nachricht: Bernhard hat seine Strophe aufgenommen. Die schlechte Nachricht: keine Meldung von Nako P., dem Rapper, der eigentlich auch eine Strophe beisteuern wollte. Also muss der Plan kurzfristig geändert und die zweite Strophe zwischen Bernhard und mir aufgeteilt werden. Sechs Zeilen für jeden. Wieder ein Stromausfall, zum Glück nur kurz. Trotzdem, die Zeit läuft uns davon. Ich werde nervös. Alle in die Kabine, Aufnahme, Ruhe, bitte! Danke, der Nächste! Es dauert drei Stunden, bis alle Aufnahmen fertig sind.

Dann folgt reiner Übermut: In knapp zwei Stunden geht die Sonne unter, das reicht für einen Videodreh. Also raus auf die Straße! Ab jetzt übernimmt Julia Drache das Ruder, sie ist Editorin in Hamburg und zur Video-Dokumentation der Reise Teil unserer Gruppe. In den nächsten 100 Minuten wird sie das neue Chaoze-One-Video filmen und später in Hamburg auch schneiden. Sie hat mir ein paar der Filmaufnahmen, die sie bisher gemacht hat, bereits gezeigt und ich bin jetzt schon glücklich, mir ihr arbeiten zu dürfen. Wir biegen zweimal um die Ecke und laufen in den Slum von Kabalagala. Während der Ghettoblaster den ungemischten Song durch die Gassen plärrt, strömen Kinder und Jugendliche zu uns, die wissen wollen, was wir machen. Die meisten, die kommen, bleiben gleich da, wollen sehen, was wir hier tun. Wir suchen uns geeignete Stellen und drehen einfach los. Inzwischen folgt uns eine Traube Kinder. Eine letzte Einstellung, bevor die Sonne uns für heute verlässt, wollen wir auf der Mauer mit dem von Rebelzer gesprühten »Ultra-St.-Pauli«-Schriftzug aufnehmen. Mit einem sportlichen Sprung bin ich oben, und plötzlich steht ein Mann mit Gewehr vor mir. Keine Seltenheit hier in Kampala. Allerdings hängt das Gewehr nicht locker über der Schulter, sondern ist mit dem Lauf auf mich gerichtet. Nach wenigen Sekunden wendet sich der Bewaffnete aber wieder seinem Telefon zu und entspannt seine Körperhaltung. Ich drehe mich zurück und wir drehen los.

Die letzte Seite meines Reisepasses ziert jetzt ein echter Rebelzer-Freak, der mit erhobenem Zeigefinger sagt: »There are only world citizens.«

Und dann? Dann ist diese Woche vorbei. Ich packe zusammen und lausche noch einmal der beeindruckenden Klangkulisse, die die Vögel hier fabrizieren. Während der Taxifahrt zum Flughafen ziehen die Orte und die Bilder an mir vorbei, die auf dem Hinweg noch so befremdlich wirkten. Die letzte Seite meines Reisepasses ziert jetzt ein echter Rebelzer-Freak, der mit erhobenem Zeigefinger sagt: »There are only world citizens.« Zumindest die ugandische Polizistin am Flughafen findet ihn witzig. Bye, Uganda! Hope to see you soon.